刺绣在中国具有悠久的历史,它曾经一度与绘画并驾齐驱,上古时,天子裘服上的十二章纹图案就实行“上衣下裳,衣绣裳绘”的传统。直到今天,刺绣仍作为一种被大众喜爱的有质感、有温度的文化方式而存在。然而,在今天数字图像时代、网络社会、快生活节奏的商品化浪潮中,以“技”、“慢”、“工”为特点的刺绣的传承和发展遇到了诸多问题。在所谓的“今日刺绣之乡”苏州镇湖,排线凌乱、针脚极粗、配色俗艳、粗制滥造的十元一幅的机绣作品充斥坊间,却成为旅游纪念品市场的热销品,代表着今日刺绣成为国内外游客对中国江南传统刺绣的最常规记忆。表面上,传统刺绣通过如此现代工艺得以延续,可实质上,其文化内涵被忽视,丧失了真正的活力。而要保持并延续刺绣的当代活力,很重要的一点就是重建刺绣的“艺”,而非“技”的文化内涵。“绣画”的命题正是来源于刺绣与绘画二者文化内涵的溯源比较,来剖析刺绣的艺之本质,从而探讨今日绣艺之发展。

明《东山图》为现存顾绣实物中,有确切纪年的最早作品,后有董其昌1632年的题跋

纵27.1厘米 横79.5厘米 上海博物馆藏

《东山图》后的董其昌题跋

在探讨“绣画”之前,首先需要阐明的是“绣画”和“画绣”这两个概念的区别。绣画强调的是一种画境、画意,指有文人趣味的如画之绣,以刺绣的独特技法达到如画、胜画的境界,可看做以丝代笔的“画”。“画绣”强调的是一种技法,指绘绣结合,半绣半绘,以笔代针。它强调如画一般仿真的绣艺技法,重在形式。“绣画”一词较早见于文献,“画绣”一词则近人研究多用之。如果译成英文,前者应该翻译为embroidered painting,重点落于画境,而后者可以称painted embroidery,重点落于绣之技法。虽然近代各种关于刺绣的研究、著作中都默认二词为同义,甚至逐渐以“画绣”代替“绣画”,但显然,严格意义上来说,追求画境的“绣画”才是本文所关注的研究对象。

绣画,它成熟于宋,早在北宋的宫廷就设有绣画科,宋徽宗召集绣工三百人,出产高质量的绣画作品。当时,绣画与缂丝、织锦这三大类丝织品,均成为一种艺术载体,丰富了宋代皇家的艺术宝库。绣画真正达到巅峰是在晚明,其最重要的代表是上海松江顾氏家族绣,简称顾绣。同时代姜绍书的画史著作《无声诗史》将顾绣绣者编入,意味着绣画作为一种绘画形式得到认可,顾绣绣者也被作为画家看待。到了清代,绣画在江南一带仅存在于苏绣的观赏品中,但艺术性上已经开始走下坡路,逐渐沦为商品绣。

《竹石人物花鸟合册》之《枯木竹石》,左上角有墨题“仿倪迂仙墨戏”和丝绣朱文方印“缪氏瑞云”

明《竹石人物花鸟合册》,传为第一位记载文献的顾绣高手“顾姬”缪氏作品

纵28.7厘米 横26.8 厘米 10开 上海博物馆藏

清代之后,中国传统刺绣公认的分类标准是按照地域划分,江苏的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的粤绣为清代“四大名绣”,除此之外,京绣、瓯绣、苗绣、疆绣等也都占有一席之地。谈绣画则绕不开苏绣。首先,从地域上说,绣画的起源、成熟、巅峰均发生在江南吴地,而苏绣是江南传统刺绣的代表。从历史传承的角度上而言,同为“四大名绣”中的蜀绣、湘绣均受到苏绣的影响,这一影响同样体现在皇家所在地的京绣及其他地区的绣种上,粤绣则因用色、材料、技法都有独特性,且绣工多为男性,暂不在本文的绣画讨论范畴内。因此,纵观中国传统刺绣,苏绣是探讨绣画的历史和发展的一个非常重要的研究基础。然而,从时间上说,“苏绣”一词在文献记载中出现的年代很晚,甚至晚于“绣画”、“顾绣”二词出现的时间,“四大名绣”的说法也到清代才形成。从类型上看,苏绣既包括观赏性刺绣,也涵盖实用性刺绣。因此,绣画与苏绣可谓两个密切相关却所指不同的概念,以顾绣为代表的绣画可以独立于苏绣,高于传统民间刺绣,夹带着文人士大夫的赞誉,进入书画艺术的殿堂。

值得一提的,是绣画的历史称谓问题,它不同于传统的民间刺绣。传统民间刺绣以图案的主题样式命名,如喜鹊寿桃、鸳鸯石榴、蝴蝶牡丹等主题,一经出现便被习绣的少女们哄抢,在家家户户间传播,但这些普通百姓家的绣娘却湮没无闻。绣画的称谓则均以姓氏、人名、园林、居所或地域冠名,以此强调绣者的重要性。如闺阁绣,就是专指闺秀从事的刺绣;再如顾绣和韩媛绣,均是以姓氏来冠名,前者指松江顾氏家族绣,后者特指顾家女眷韩希孟的绣品;又如露香园绣,则是以顾氏家族的园林冠名;另有松绣,则特指松江这一地得顾绣精髓的绣画作品。不仅如此,顾绣的作品上钤绣有一系列显示绣者身份的绣章,其中以韩希孟的“韩氏女红”印为代表。这种通过以姓氏为刺绣冠名、以及在绣品上署名、留款、钤章来对绣者的身份进行肯定的做法,也表示绣画其实是和文人士大夫从事的绘画一样的一门高雅艺术。

《竹石人物花鸟合册》之《昭君出塞》

《竹石人物花鸟合册》之《杨柳隼翠》

绣画,指以刺绣的材料和技法达到如画、胜画的境界。如画,指的是如绘画创作般的一种自由表达之境,而胜画,所指的是刺绣本身特有的视觉表现,即通过丝线的细密、针脚的齐整所达到的光泽和质感。如果仅仅是以针代笔,用丝线表现笔墨,则即使再逼真,也只是达到“如画”、“仿真”的效果而已。况且,由于刺绣本身的工艺局限,丝线其实很难表现出文人山水画中水墨氤氲的笔墨效果,所以说,如果绣画追求的仅是“如画”,则它永远也无法逾越绘画的笔墨表现力。

绣画之“如画”,强调的非画面本身的逼真和表达,而是指一种画境,“如画之境”。因此,绣画不仅止于“如画”,更要突出“胜画”,通俗的说,就是发扬刺绣本身的材料工艺特点达到不同于绘画的表现力。刺绣中有一专有名词:丝理,又称丝路、丝缕,指丝线的排列方向,表面上看十分简单,但实际上刺绣积丝而成,丝线的排列方向就是整个画面效果的关键。好的绣作,因循者物象的肌理走势、阴阳向背、凹凸转折施绣,不论鸟兽或花卉,均能达到栩栩如生、呼之欲出的效果。如绣猫时,猫的绒毛有背部大绒毛、腹部软毛、面部小绒毛和四肢细毛之分,均走势不一,按照这些绒毛的丝理运针,则不但能把握猫的生动姿态,更能利用丝线的光泽表现猫的绒毛之光泽。丝线的优势不但体现在光泽上,还体现在它的“细”中。绣画作品的劈丝都极细,可将一根丝劈为三十二分之一。用这些极细的丝来表现人畜的眼眸、蝉翼、马鬃、毛发风动若真,如绣金鱼时,在鱼尾处加几条极细丝,隐约可见,从不同角度看由于光影效果不同,鱼尾似乎一直在变化,鱼也就这样仿佛真的游动起来。这些通过丝线的光泽、质感所呈现的如活物般的效果才是绣画真正可以超越绘画的地方。然而,现今许多刺绣作品以写实油画甚至摄影为画稿,运用乱针绣针法,不按丝理运针,以求达到“如画”的效果,但这类绣作无论再怎么“逼真”,充其量只是“像画一样”,却没有体现绣画真正的精髓。

刺绣与绘画的关系,最早的史料记载可以上溯到上古的虞夏,《尚书·皋陶谟》中记录了舜帝向大禹说的一段话,出自公元前2200年左右:

予观古人之象,日月星辰山龙华虫作会宗彝藻火粉米黼黻絺绣,以五采彰施于五色作服,汝明。

这段话的白文翻译大概是:“我(舜)打算观察古人的图画,看他们是怎样用五种颜色把日、月、星辰、山、龙、雉六种图案绘在上衣上,用虎和长尾猿、水草、火、白米、黑白相间的斧形花纹和黑青相间的两‘己’字相背的花纹绣在下裳上,以织成五种色彩不同的服装,你(禹)负责这件事,要从衣服的颜色和图案上表示出地位的高低。”它明示绘画与刺绣互通相应,又暗示绘画地位高于刺绣,为后世绘画提升为高雅艺术、刺绣局限于女红工艺投下基础。不过也正是这段话,成为绣绘二者同根同源、本质相通、合作共存的明证。

《董其昌行书昼锦堂记屏》

清康熙六年(1667) 纵239.0厘米 横49.0厘米 12屏 南通博物苑藏

此作为顾绣作品中极少出现的纯法书作品,以董书行草《昼锦堂记》为蓝本,米白缎地、蓝色丝绣,萧散古雅,自然平和,亦不失秀丽洒脱,刚健超逸,除钤绣“露香园绣”朱文圆印和“虎头后裔”白文方印外,落款“康熙六年岁次丁未阳月吉旦”,可认为是顾氏“绝笔”。后附张謇题跋,大意为张謇偶得此屏,适逢沈寿在侧,展开一看,即断定为顾绣,张问何以知道,沈答从针法知道,因顾绣文字的笔划,都顺笔势方向而绣,张细加审视,果然不错。

这句话中的“会”即为“绘”,东汉许慎的《说文解字》对绘的注释为:“绘,会五采绣也。”对于“绣”,则为:“绣,五采备也。”清段玉裁注:“今人分咎繇谟绘绣为二事。古者二事不分。《考工记》:画绘之事襍五采,五采备谓之绣。如《考工记》则绣亦系之画绘。统谓之设色之工而已。古者缋训画、绘训绣。”就是说,绘之本义为五彩的刺绣,同时亦指绘画。而绣,义为刺绣,同时亦指绘画设色,五彩具备。贾疏云:“凡绣亦须画,乃刺之,故画绣二工共其职也”,“谓刺绣于裳,故云以为裳也。衣在上阳,阳主轻浮,故画之;裳在下阴,阴主沈重,故刺之也”,清孙诒让注释刺绣“当为缝人、典妇功等所职,而与画缋同工者,其设色之法同也”。

明《七襄楼发绣人物图》轴

纵64.1厘米 横22.4厘米 辽宁省博物馆藏

此作用头发代替丝线,画面中陶渊明长袍广袖,魏晋风流,潇洒泰然,左前一童子右手携琴,左手指向天边圆日,寓意“指日高升”。经过劈发,其三到四支绣丝尚不及男子一根头发粗细,眼睛绣绘结合。朱启钤赞誉:“兹本发绣极工,人物眉目悬针,衣纹丝丝有笔,可为后学楷模。”除绣“七襄楼”印一外,还兼题五言绝句:“瑞气自天来,新恩陟上台。日边应有诏,黄阁待君开”。

由“绘衣绣裳”之说可见,画与绣在古代都用于服饰等级的描写与表现,指将五色“会”于一处,所以二者共称。却经过慢慢长路的发展历程,形成艺术和工艺的鸿沟。

简单来看,绘画和刺绣的共同点均是有色彩的图案,不同点在于二者的工具,一为笔与颜料,一为针与色线。绘画指向平面的划分,刺绣则指向一种穿透性。

刺绣特殊的穿透性来自于针,针尖不仅穿刺着丝线的灵气和风骨,更流淌着绣者双手的血液和温度。针这一刺绣最重要的工具,其实包含着深刻的文化内涵。

溯源“针”,《周礼》注云:

“此言刺绣彩所用”者,谓箴缕所紩,别于上经为画缋所用也。《益稷》疏引郑《书注》云:“凡刺者为绣。”《广雅释诂》云:“刺,箴也。”绣成于箴功,故云刺绣。

这段文字引出另一个字:“箴”,《说文解字》曰:“箴,缀衣箴也。”箴即针,为今缝衣之“针”的古字。先古的人们最早使用竹针,所以材料竹成为“箴”的上部首,下部的“咸”字,则对应的是当身体被针刺而产生的一种酸涩的感觉。《说文解字》成于东汉,其时“箴”已专指缝衣之针。从“箴”字的结构来看,其造字本义应是“刺入肌体产生酸涩感的竹针”,也就是说更接近医用的针灸用针,后才引申为缝衣用针。“咸”的感知扮有预言者的角色,即预示着由此物刺激身体而将要经验的感觉。随着材料和功能的发展,竹针逐渐被金属针所代替,“箴”也发展为“金”字做部的“鍼”字,“咸”字仍然保留,预言者的角色依然存在。在今天的汉语字典中,针的古体仅为“鍼”,已经和“箴”脱离了关系。

《鸲鹆石榴图轴》

清 纵163.6厘米 横46.0厘米 上海博物馆藏

《金眸玉翮图轴》

清 纵163.7厘米 横46.1厘米 上海博物馆藏

从“箴”的初创到“针”的发展进程可以推知,对古时候的中国人来说,医用之针比缝纫之针更为重要,它关系到健康与生命,由此亦可见为何从“箴”字演变到“鍼”字,“咸”的部分如此重要了。因为只有当针灸时,身体才会有酸涩麻涨的感觉,如果仅是缝纫时不小心被针刺,断不会产生如此强烈的反应。“咸”亦暗示造字之初所指之针实际上是针灸之针,因为针灸用针即为扎入身体,而缝纫针之目的并非让身体产生酸涩之感。可见,“针”在造字之初便于身体的感官感知相连接。

除了缀衣之针,“箴”还引申为“箴规”,指劝诫,劝告。这也是箴字的今义。它同时可作为动词和名词。表动作时,是劝告劝诫某人言行之意。作为名词,指古代一种以规劝告诫为主的文体,常用的词组是“箴铭”,“箴”指规诫性的韵文,“铭”指刻在器物或碑石上面记述事实、功德等的文字及鞭策、勉励自己的文字。由于“箴”的本义为带来酸涩体感的针灸用针,于是可以理解“箴言”为一种如针刺痛身体般用语言刺激心灵的劝诫之语。“箴言”的内容通常是预测性地规劝人们一种还未发生的行为,带有警诫和预言的意味。

《王母图》局部

《王母图》 清 纵157.0厘米 横20.8厘米 上海博物馆藏

无独有偶,英语中的“针”存在着和汉字同样多义的巧合。英语中,针译为needle,作为名词,指缝纫之针。作为动词,基本义指缝纫,刺绣,做针线;它还有一个非正式的引申义,“to needle”,意思是用言行刺激、激怒,故意招惹,尤指不断地数落。所以在英语中,“needle”亦含有用言语刺激心灵就如针刺痛身体的意思。两种语言都将细密的针与语言相连,均指向肉身之感、人性的激活和苏醒以及灵魂的修炼和提醒。将针刺痛身体的触感与言语刺激心灵的感知相连,这或许即是针之于刺绣类比于笔之于写作的最初的从文字本身生发的源头。

总的来说,绣与绘二者的渊源关系始于上古时期,它们均具有深厚的文化内涵。从汉字的发展演进看,刺绣的绣并非一开始就专属女性。后世刺绣才逐渐演变为妇女的一项专门技巧,被称为“女红小技”,这种主体的性别差异导致了刺绣在以男性为主导的中国传统文化社会中被轻视,沦为一门工艺技巧,而绘画由于被男性士大夫精英掌控,上升为一门高雅艺术。也正因如此,当下有大量的画谱画论可供研究,而刺绣却迟迟没有理论研究著作出现,直到晚清才产生了第一本刺绣理论专著丁氏《绣谱》。由于刺绣的式微,绣与针它们所分别暗指的文化内涵也被逐渐遗忘,“针”与“箴”,特别与“劝诫”的预言者之意也就逐渐脱离。刺绣的文化核心在于绣画,而绣画的最重要现象就是顾绣。顾绣是指诞生于晚明的松江顾氏家族的刺绣。顾氏家族是晚明松江的名门望族,其中顾名世官至尚宝司丞,他归隐后建露香园。根据顾氏族谱,露香园顾氏和东晋画家顾恺之同属一支,所以顾绣作品上常见有“虎头”绣印,以表示自己这一族与“虎头将军”顾恺之的关系。

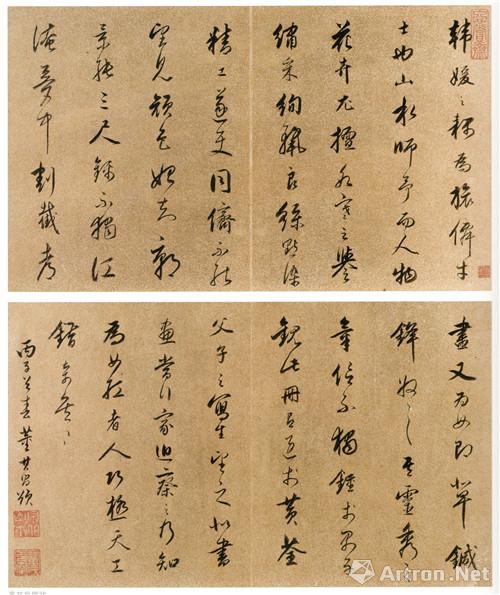

《韩希孟绣花卉虫鱼册》后的董其昌题跋

明《韩希孟绣花卉虫鱼册》纵30.3厘米 横23.9厘米 4开 上海博物馆藏

虽然绣画的历史脉络从宋延续到明再到清这一线非常清晰,但其实北宋的宫廷绣画、清代的苏绣观赏品和晚明松江顾绣之间存在着诸多差异,顾绣之所以能在刺绣史中独树一帜,并且被写进绘画史,最重要的原因,是它与文人画的结合。

这种与文人画的结合体现在两个方面,其一,顾绣的绣者都是具有良好的诗文书画修养的闺秀,她们以文人画为绣稿,多能够自绘自绣,提高了绣画创作的自由度。这里涉及到绣画的工种分工问题,民间传统刺绣都是家庭妇女拿着现成的花样,根据经验和口诀施绣,她们自己没有画绣稿的能力。北宋的宫廷绣画科其实同样存在着画、绣分工的问题,宋徽宗和宫廷画师掌握着真正的绣画内容,而所谓的绣工三百人仅是没有主动权的被动勾勒画稿的“刺绣机器”,整个绣院实质上是一个庞大的“刺绣工场”。清代的苏绣生产则早就进入商品化模式,画工和绣工分工已十分成熟,一个专职画工可以服务几家绣庄。而顾绣的绣者则是顾氏家族的女眷,一群诗文书画绣皆通的女性共同体。见于文献记载的第一个顾绣高手顾姬就是顾名世的长子顾汇海之妾,而当今名声最盛、得董其昌、陈子龙这些大家题跋赞誉的韩希孟是顾家第三代族孙顾寿潜之妻,另一位顾绣高手张来妻顾氏则是顾名世的曾孙女。

《韩希孟绣花卉虫鱼册》后的陈子龙、谭观成题跋

更重要的一点是,董文敏等当时的名人大家积极参与顾绣的创作和欣赏,如董其昌就在题跋中赞誉韩希孟的绣作胜过五代画家黄笙、黄居寀父子的花鸟写生,而陈子龙则将顾韩夫妇比作赵孟頫、管道昇这对艺术史上著名的伉俪,这些名士的参与奠定了顾绣在刺绣史中的艺术地位,并且提升了它在美术史中的研究价值。顾绣的这些不同于宋绣画和清苏绣的特出之处直接导致它们艺术质量的高下,也决定了为何说晚明顾绣才是绣画史的巅峰,前无古人,后无来者。也正是这些当时代的文人名士的宣扬与赞誉,解释了为何晚明同时代善绣的大家族闺秀有很多,却只有顾绣声名远播,影响从明末一直到民国初期。清代的绣庄均以“顾绣”冠名,至少到1936年,顾绣仍在江南代替刺绣之通名。

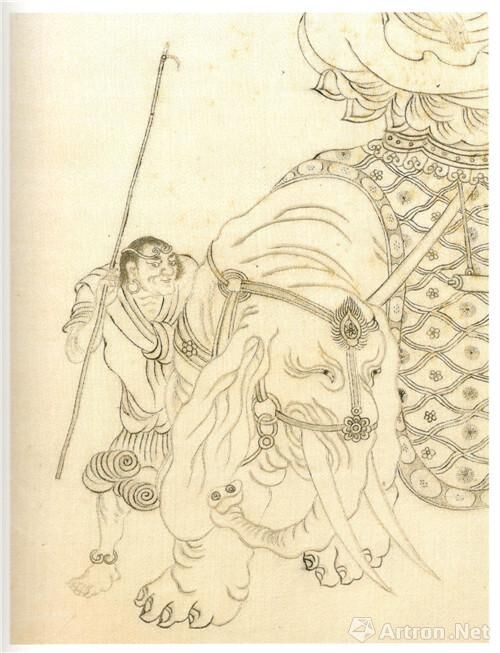

《韩希孟绣宋元名迹册》之《洗马图》

明崇祯《韩希孟绣宋元名迹册》,对页均有董其昌墨迹题跋,册尾其夫顾寿潜跋

纵33.0厘米 横25.0厘米 8开 故宫博物院藏

如果仅以一人作为顾绣高手的代表,非韩希孟莫属。虽然她并不是第一位见载史册的顾绣绣者,她的绣艺究竟是否最高也有争议,但毫无疑问,她是最具有代表性、最有个性特质和女性独立意识的一位艺术家。首先,她是第一位敢于用娘家姓氏钤绣印章的女性,“韩氏女红”、“韩氏希孟”、“武陵韩氏”等绣印相当于宣称她姓韩不姓顾,这在当时是惊世骇俗之举。其次,丈夫顾寿潜师从董其昌,她本人也被董宗伯认可为松江画派女弟子,夫妇二人的次子楷又是陈子龙“几社”社员,由此可见,韩希孟和当时的名人大家是走得非常近的,出入于江南上流的文人交游圈,她本人的修养和眼界可见一斑。故宫博物院藏《韩希孟绣宋元名迹册》八幅每页均有墨绣董其昌题词,其中《花溪渔隐》左下有董氏落款,上海博物馆藏《韩希孟绣花卉虫鱼册》则册尾分别有董文敏和陈子龙的题跋。她的绣品也被称为韩媛绣。再次,涉及韩希孟刺绣的意图和时间。到顾寿潜这一代,顾氏已家道中落,社会上顾绣仿制品泛滥,韩希孟为重振家业声名,才操习刺绣,意欲一鸣惊人。她为夫人身份,并不混同于平常的顾氏家妾,又为人心高气傲,因对现状强烈不满,认为社会上所谓的顾绣太滥,才亲自拿起绣针。所以韩氏可以不惜工本、不计利害地展示自己的艺术水准,搜访宋元名迹、穷数年之心力来揣摩一套绣册。在当时仿冒产品泛滥的背景下,她采取了通过高质量的艺术品来树立顾绣品牌形象的做法。遗憾的是,她的所作所为并没有延缓顾绣商品化的进度。

《韩希孟绣宋元名迹册》之《葡萄松鼠图》

顾绣在刺绣史甚至绘画史上的地位如此特出,究竟其有何特色呢?2007年上海博物馆编《海上锦绣:顾绣珍品特集》总结顾绣之手法特点为画绣相彰、绣艺精妙、色质佳绝。

画绣相彰,针对顾绣作为“绣画”与绘画之关系的特点而言,为顾绣以“绣画”名世之根本,也是它与一般刺绣之民俗装饰性风格的最大区别。这里所谓的绣绘结合不是如清代后期许多以绘代绣的省工偷懒的做法,而是为达到如画之境的效果,均根据文人画稿的气象格调变化而灵活地结合笔墨与丝线。

绣艺精妙,包括劈丝精细、针细如毫、针法灵活、丝理丰富几个层面,董其昌叹韩媛绣为“人巧极,天工错”,令人不辨为绣为画。劈丝精细,劈线至崇祯初年才在民间开始普及,之前都是用比较粗的绒线单位。顾绣劈丝细过于发,韩希孟发绣劈发之一丝不及一根男子头发的三分之一。针细如毫,指针细而尖。针法灵活、丝理丰富则相辅相成,正是针法的多元与创新,以及根据对象的丝理而运针,才使得物象充满光影变化与立体质感,花鸟生动,人物生韵,山水生趣。

《韩希孟绣宋元名迹册》之《扁豆蜻蜓图》

色质佳绝,顾绣依照文人画之意趣和画理,用色尤尚古朴、清雅、柔润,既表达了江南画境之清空淡雅的韵致,又体现了女性审美之灵秀娴雅的品格。同时,由于明末染色技术的提高,色线种类急剧增加,已远非宋代绣画所能比拟。新出现大量的中间色、晕色,正是使绣画色阶色泽更加自然和谐、层次丰富的关键。顾绣用线分色阶极细,同一色相下能有老、嫩、荣、枯、深、浅、浓、淡之变化。此外,顾绣善于使用合线,将不同色相或色度的丝线捻合施针,层次丰富、质感强烈。除传统丝线,亦将多种天然材料入绣,如发丝、蒲草、金片、雀羽、毳毛,不拘成法,可谓匠心独运。

绣画的重要性不仅体现在诗画女性主体及其作品的呈现上,更在于一本理论著作对绣画内涵的文化梳理,这本理论著作就是云间丁氏《绣谱》。它是现今传世的中国刺绣史上的第一部专书,也是唯一一部针对绣画的理论专著,著者松江闺秀丁佩。中国绘画在六朝时便由谢赫提出“六法”,但这第一部刺绣论著的诞生已是1821年,付梓出版又等了七年。在它之前,文献史料对刺绣的记述多出现在诗歌、题跋、笔记,或是对女画家、女诗人、女艺妓的介绍中,未有系统整理。丁氏《绣谱》以一位能诗擅画的闺秀口吻对绣画作理论性总结,未涉及任何一种单独的针法及分类,跳脱了技术的束缚,突破性地将刺绣与诗文书画相较分析,并效仿画品创造性地对刺绣进行品第格调的划分,提出“刺绣五品”,无疑承袭了顾绣之脉络将绣画看作文人艺术的一支。

《韩希孟绣花卉虫鱼册》之《湖石花蝶》

明韩媛绣精品《韩希孟绣花卉虫鱼册》共四开,或许能算作丁佩所谓“神品”

纵30.3厘米 横23.9厘米 上海博物馆藏

《绣谱》全书分六个章节,从择地、选样、取材、辨色、程工、论品六个方面建构了绣画的词语世界。丁佩认为“绣近于文”,“通于画”,因此每一章都紧密联系刺绣与作文、绘画的关系来谈,全书将刺绣与绘画、书法、吟诗、习琴、骑射等作比不下十数处,既反映作者精通各艺,又显见她对文化精神的贯通。

“择地”指刺绣之环境心性,“闲、静、明、洁”,即是对外部环境的要求,也指绣者的内在心性。“选样”指刺绣之题材画稿,绣画之画稿非传统的现成花样,而是以名画古迹、同时代文人画为稿,或是自创绣稿,通过审理、度势,经过剪裁、点缀,达到崇雅、传神的效果。“取材”指刺绣之材料工具,绘画有笔墨纸砚,刺绣有丝线、针剪、绣底和绣绷,丁佩对待绣材的态度是实用第一,毫无长物之癖。“辨色”指刺绣之选配用色,丁佩罗列了诸多绣画特有的中间色和调和色,如藕色、赭、牙色、灰色、酱色、香色、湖色、月白、天青,或适合人物肌肤,或适合衣裳带履,或适合枝干花蒂,或适合水光云雾,与文人画之用色如出一辙,秀雅不失俏丽,又巧用金银,素淡中别开生面。“程工”指刺绣之技法要求,这一章谈技术,却没有罗列介绍任何一种针法,而是总结了刺绣工艺的七个要求:“齐、光、直、匀、薄、顺、密”,这亦是史无前例,现今苏绣公认之八字特点“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”就从这里发展而来。“论品”指刺绣之优劣品第,丁佩借鉴画品,将刺绣由低到高分为能、巧、妙、神、逸五品。

《韩希孟绣花卉虫鱼册》之《络纬鸣秋》

《韩希孟绣花卉虫鱼册》之《游鱼》

《韩希孟绣花卉虫鱼册》之《藻虾》

丁佩将论品看得最高,放在全书最后一篇。她精于文,通于画,往复以文品、诗品、画品来度衡绣品,同时关注刺绣本身的特性。在传统画品的“能”、“妙”二品之间加入“巧”品,是基于刺绣之工艺特点,三品之上又树立“神”、“逸”二格,实际是在宣称刺绣和绘画一样,也能到达“神”甚至“逸”的境界。不过,丁佩在阐释五品时皆谨慎严格,尤其对神、逸两品的要求是很高的,非普通绣画可以达到。如她认为前秦女诗人苏蕙创作的纵横反复、皆成章句、织有五色的回文《璇玑图》仅为巧品。若论顾绣,因陈子龙等人的跋中都提到韩媛绣胜过苏若兰的回文诗,因此顾绣精品至少可归于妙品,但要达到“气韵生动,出于天成”的神品标准,恐怕仅有极少几幅顾绣中的极精之品。

丁佩虽然提出“逸格”,却没有具体论述“逸品”。一则自谦,所闻所见有限,不足以论逸品;二则给予刺绣发展空间,引读者自行揣摩想象。丁氏身为女子,自幼操习“女红小技”,势必要为绣画正名,绘画有“不食人间烟火者”,刺绣也能达到“逸”的境界,只不过绘画有“逸格”已成共识,而刺绣之“逸境”无前人谈及,但超越神品境界之逸品必然存在。

精工、富丽、清秀、高超,则是抛开品第,针对刺绣工艺的特殊性,判断绣画技法、格调、绣者雅俗高下的区别标准。这四格即指绣作的品格,也指绣者的品格,亦可以看作是不借鉴画品的从刺绣本身出发的另一种“丁氏论品”。

明《董题弥勒佛像图》,可谓“妙品”。弥勒佛的蒲团掺入了软毛,用灰、褐

两种双股强捻丝线纵横绣出方格图案,边缘平铺绣出穗状质感。

纵54.5厘米 横26.7厘米 辽宁省博物馆藏

虽然关于《绣谱》的作者丁佩的生平文献资料非常少,但通过对《绣谱》一书的解读分析,可以看出她文才、绣艺、绘画皆通,善于思考、质疑、总结、创新,由此折射出以丁佩为代表的晚清绣画女性群体已经开始萌发了女性解放、女性创造和女性平等的意识。

然而,绣谱作为一本理论著作,却缺少艺术作品的明证,是它的遗憾。例如,唯一提及丁佩本人的绣作《遥山一桁图》未存世,此外,全书也没有对今日传世的绣画,特别是顾绣精品作分析,仅提及一幅“借地绣”作品《江天霞彩图》,且没有提及绣者。这说明身为一名绣者,丁佩的所见所写受到了当时的工作环境和研究工具的局限,但这些仍无损于《绣谱》成为刺绣理论总结的历史杰作。

显而易见,晚明的松江顾绣为丁氏《绣谱》最好的实例注解,《绣谱》又为顾绣最佳的理论总结,二者均是绣画史中最为重要的章节,亦是刺绣与绘画相合相生的最有力证明。生于晚清的丁佩比两个世纪后的我们虽然时间上距顾绣更近,空间上却离之更远,是“绣画”将她们截然迥异的命运联系到了一起。这位大胆为绣作谱的女性无缘亲见她笔下的绣画“神品”,却天才般地留下了创造性、概括性、分析性的优美文字,让今天能有幸在博物馆直面顾绣精品的我们,深刻感受到眼前这些绣画作品的价值与内涵。同时,亦让我们在欣赏绣品的同时,对这些几百年前的女性们,身为艺术家、文学家、革命家的伟大女性们肃然起敬。

刺绣,自古以来为“女红小技”,是“妇功”中的一项技艺,也就是说,每一位中国传统观念中具有“四德”的女性都应熟谙刺绣之道,刺绣技巧高超不仅被视为心灵手巧的象征,还意味着贞洁坚忍、幽闲恬静。刺绣在女性的手中被赋予神奇的感染力,微小的细针穿带着五彩的丝线,通过女子的指尖变幻成意境深远、典雅天趣的绣画。

反过来说,女性也因刺绣而美。历史上的善绣女性,往往既存如丝般的高贵气息,又具如针般的刚直气概,丝与针,这一对极柔极刚之组合缀于一体,长相习之,绣者亦濡染上刚柔相济之性。此为善绣女子之诗性,亦正是绣布下蕴藏的另一瑰宝。她们或纤细,“瘦影自临春水照”;或放拓,“泛若不系之舟”;或悠长,“鹃声雨梦”、“断鸿声里”;或凝厚,“汉水西流,岂止桃花千尺”;或刚烈,“一代红妆照汗青”;或散朗,“故有林下风气”;或清玉,“自是闺房之绣”。刺绣之诗性不同于男性主导的绘画,这是一首属于女性的诗歌,一首包含敏感温度的绵绵长诗,它潜含着耐心,蕴藏着澄静,浸润着澹荡,也镌印着坚韧,挥洒着骨韵,流淌着孤寂。

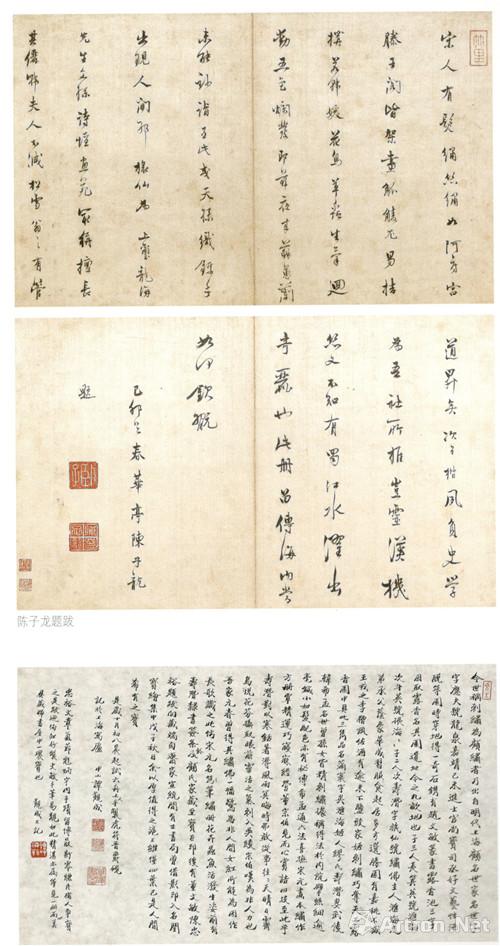

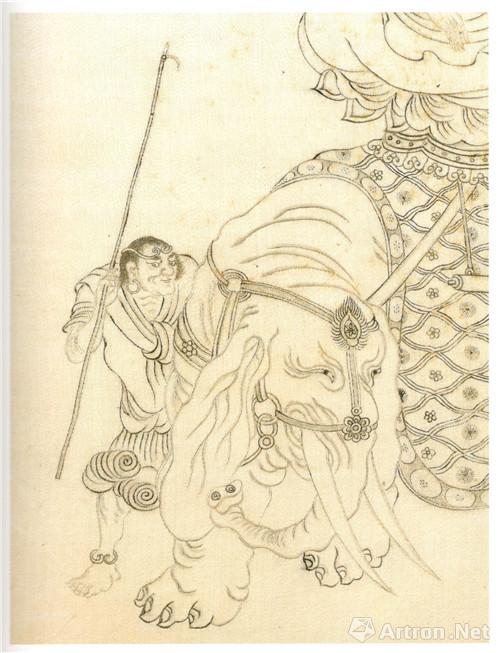

《十六应真图册》及局部 明 纵28.2厘米 横29.0厘米 18开 上海博物馆藏

早期顾绣。绣佛是善绣女性的共同主题,表达为一种“织福”,并代表贞洁,早期顾绣的主题亦是绣佛。

绘画之笔头可大可小,可粗可细,凝聚着文人气韵,泼洒粗放雄浑的绘画性。刺绣之针脚可疏可密,可叠可积,潜藏着匠心独运,显露细密雅淡的工艺性。这种工艺性与女子普遍柔媚纤弱的性格特质相叠加,造成了刺绣的诗情画意多偏向小家碧玉风,而难具雄浑男子气。这是刺绣之特性,也是其局限。因此,绣画如何超越一般的唯美工艺之风,将个体的存在留在刺绣的语言特征之中,既表现淡雅风动、幽闲贞静之美,又能具粗犷雄浑、大气磅礴之势,并依然不失赏心悦目之功,是传统刺绣突破的一种方向。在西方,它表现为女性绣者的个性与解放。

中国的传统观念中,刺绣代表着“妇德”,为女性“四德”中妇功的一项重要技能。除此之外,刺绣从某种层面上说是贞洁的代表。宋元以来受理学之影响,特别到明清大力提倡为夫守节,刺绣越来越成为守节女性的贞洁符号,许多地方志中都将通过刺绣来守节养家的女性放在列女卷中。一方面,寡居妇女在夜晚挑针起线能控制性欲度过漫漫长夜,另一方面,寡居女子的刺绣主题通常为绣佛,对于佛教信徒来说,绣佛代表着一种“织福”,此外,刺绣还能贴补家用。刺绣所含带的这一贞洁的象征意义也是为什么明清的青楼女子诗词书画的整体水平不输闺秀,甚至略高于闺秀,但就绣画而言,闺秀的整体水平和人数都远胜于青楼的重要原因。也正因为刺绣象征着妇德、贞洁,绣画高手均为有良好文学艺术修养的闺秀,因此中国的刺绣风格尤其是苏绣,以“精、细、雅、洁”为特征,一直到今天都延续高雅细腻的路线。

《十六应真图册》及局部 明 纵28.2厘米 横29.0厘米 18开 上海博物馆藏

而在西方,刺绣始终诉说着一种女性反抗男权的颠覆与斗争的历史。西方的刺绣风格,到近代发生变革,二十世纪初新的艺术设计学院的兴起,如英国格拉斯哥艺术学院、德国包豪斯设计学院和英国金匠学院,让刺绣成为课程之一进入实验领域,刺绣风格开始向多元化发展,并且不止限于女学生。今天,中国的刺绣仍然承袭传统的道路,仅是在表现上更加向西洋画般写实仿真,技法与材料几乎没有变化。这使得中国的刺绣一直局限于工艺领域,很少有中国当代艺术家采用刺绣为主要艺术手段或媒介。而在西方,越来越多的当代艺术家采用刺绣为主要手法和媒介来表现观念,刺绣的观念、风格、手法及材料均被大胆地突破,成为现代纤维艺术运动中强有力的一支发声。

近现代以来,西方现当代艺术的发展进入一个新时期。其中,以软雕塑为代表的现代纤维艺术运动将丝、麻、毛、粽的材料表现改造成一种新的艺术语言,传统的编、织、结、绣、扎的各种方法也越来越向大型、重型的方向发展。刺绣这一传统工艺在这场大浪潮中经过洗礼,亦趋向大型化、重型化、浮雕化、观念化,已然进入实验艺术和前卫艺术的行列。

与此同时,西方的女性艺术随着女性运动的此起彼伏而波澜壮阔。女性艺术运动从女性的精神解放入手,提出了女性自我拯救、自我定位、自我颠覆的革命性观念。在这场运动中,编、织、绣、结、扎等女性特征很强的艺术手段参与进来,以技法的传统姿态,推进观念的现当代变革。如此,刺绣既作为女性反抗男权的声讨工具,也作为女性自我诘问的解放平台,成为最有力的突破传统技艺表现的武器装备。

《十六应真图册》及局部 明 纵28.2厘米 横29.0厘米 18开 上海博物馆藏

因此,无论从现代纤维艺术的变革视角还是从女性艺术的崛起角度,纤维艺术都日益受到关注,许多现当代艺术家都将其从传统姿态中突破出来,从材料技法、女性自觉的角度生发形成创新的力量,将刺绣等“女红小技”推向一个更为多元的天地中。传统的绣画亦从这里形成突破,从绣绷走向空间,平面走向立体,引申向绣雕、绣置、绣艺。

通过刺绣和女性的关系,我们看到了刺绣在中西方文化中扮演的不同角色。在中国,它代表着妇德和贞洁,刺绣女性通过刺绣表达织福、持家营生,传达对丈夫、对家庭的爱。在西方,它是女性反抗男权的象征,诉说着一部女性颠覆的个性解放斗争史。

如果说,中国的善绣女性因刺绣而美,那么这一次,在地球的另一边,刺绣因女性而重生,女性亦因刺绣而获得解放。

许嘉简介:

2016年第二届杭州纤维艺术三年展策展人,2013年首届杭州纤维艺术三年展策展助理。

毕业于同济大学建筑与城市规划学院建筑学专业,中国美术学院(原国立艺专)艺术人文学院史论系研究生,曾赴美国罗德岛设计学校、英国伦敦金史密斯学院交流,现攻读中国美术学院艺术人文学院史论系博士学位。近年来,她的研究重点从中国明清美术史转向当代纤维艺术领域,发表多篇学术性论文,并以艺术家身份参加国内外展览。