针言是一种言说,以针载言。“针”的古字为“箴”,所以“针”从造字之初就含有“箴言”之意,不带有任何性别暗示。无论是织衣的长竹针还是刺绣的绣花针,针尖上都流淌着言说、劝诫与预言性的文化隐喻。中西方文化都将细密的针与语言相连,指向肉身之感、人性的激活、苏醒以及灵魂的修炼和提醒,并与未来之预言发生关系。将针刺痛身体的触感与言语刺激心灵的感知相连,这或许即是“针”类比于“笔”的最初的从文字本身生发的源头。因此,“针言”溯源可还原为编织的本体语言织、编、结、绣及一系列和针、刺绣、预言相关联的艺术作品,使传统编织得以回应与活化

编织与人的身体密不可分,毛、麻、丝、棉,各种材料的织物都带给我们独特的肉身之感。它既是身体的,又是身份的。身体,代表着温度与感知 ;身份,代表着记忆与历史。我们的肉身覆盖着皮肤,而织物通常被称为“第二皮肤”。在今天全世界多元文化的语境之下,织物又生发出“身份”的象征,传达着不同时代、不同集群的特殊声音,与不同种族、不同地域形成密切的关联。织物既是每日生活中最熟悉的建构,又是在日渐消失和改变着的身份。这是编织对肉身记忆和历史的回应。

编织既是二维的织造,又是三维的铸造。这种不同形态的塑造,揭示了现代纤维艺术的技艺内涵和实验性质,并激发一系列观念性的变革,与社会现实发生关联。编织的语言不仅仅体现为“织编”行为本身,也不仅仅指向立体的“塑造”,它包含了更为广阔的“建构”“营造”“经纬”等概念,涉及世界范围中的众多社会因素,如“战争”“股市”“经济”“生物”“科技”“生态”“商品”“政治”等,这种铸造是编织对形态与观念的回应。

编织的生产是生动而重要的社会现场。它诞生于家庭,成长在作坊,流变于地方,活化在工厂 。由编织这一劳作方式连带产生的诸多话题令我们深入第一现场思考现实问题。这一现场中蕴育着众多地方向度和人群讯息,在那里,编织不仅仅发生在个体劳动者身上,更是以行业、企业和群体的方式形成于具体、日常的现场,折射出社会的一个个棱镜。为了回应这一系列现实世界中的社会问题,编织成为一种思想的媒介和发生场,通过繁缛的线团和重复的劳作不断地叩问。这是编织对社会现场的回应。

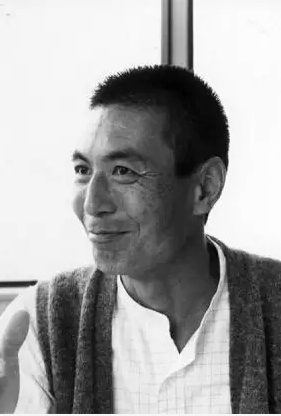

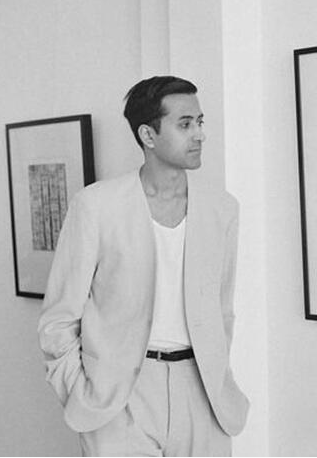

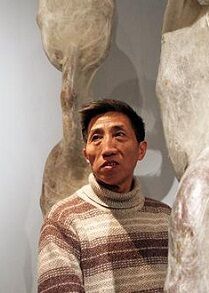

梁绍基个展 :云上云