施慧 《飘》 2000年

说到上海女子,许多人都喜欢用“作”这个字来形容,耍小性子,喜欢闹别扭,不安于平凡平淡的生活。这多半是由于上海人总体生活条件好,又在国际化的环境下,多接触异国风情,自我感觉良好。我的母亲施慧,却是例外。除了一口熟练的上海话和标准普通话外,她没有任何上海女人的小脾气和小性格。母亲年轻时就算不是闭月羞花、沉鱼落雁,也是亭亭玉立、秀丽端庄,如此天生丽质却性格沉静实在是和她的身世有关。她幼年丧母,少年时由于政治原因和父亲分离,由继母带大,然而在十七岁最叛逆的青春期,父亲又离世,从此和继母相依为命。在我看来是电视剧中才有的情节,在母亲的嘴里吐出,语调却是那么自然,声音却是如此冷静,在最深处珍藏着一份坚强。

施慧 《结》 1998年

我的童年,父母正是奋斗的时期。三岁便送入幼儿园全托,一周回一次家,小学一年级便自己上下学,家中三个人各管各的,独立性很强,互动不多。记得大概七八岁的时候,一次母亲不知为何蹲在三米外对着我拍拍手,然后张开双臂说:“来,抱抱。”我当时的心情是何其激动。从来只有在电视上或者别人家看到妈妈对孩子如此亲切,自己却没有受过如此大礼。当时兴奋地扑上去,亲着她的脸蛋说:“再来一次!再来一次!”谁知母亲不甚敏感道:“什么再来一次?”现在想来,质朴得可爱。

后来我知道,母亲的继母,也就是我的外婆,对她从来没有过任何亲密动作。虽然外婆视母亲如己出,并且为了母亲不生育,然而外婆是那种心性清高、严肃克己的人,所以对母亲从小就甚为严厉,不要说没有抱过亲吻过母亲,就算是母亲拉着她的手,都会把她甩开。其实外婆是在告诉母亲,在那个外公被隔离审查,她和母亲两人相互依靠的特殊年代,需要更坚强,更独立。但这多少在母亲年少的心中种下了淡淡的忧郁与失落,甚至在多年后她不知该对我如何表达爱意。母亲获得的爱,是特殊的,隐忍的,内敛的,但是她给我的爱,却和任何一个母亲一样,是开放的,积极的。我,真的很幸福。

施慧 《凝风》 2004年

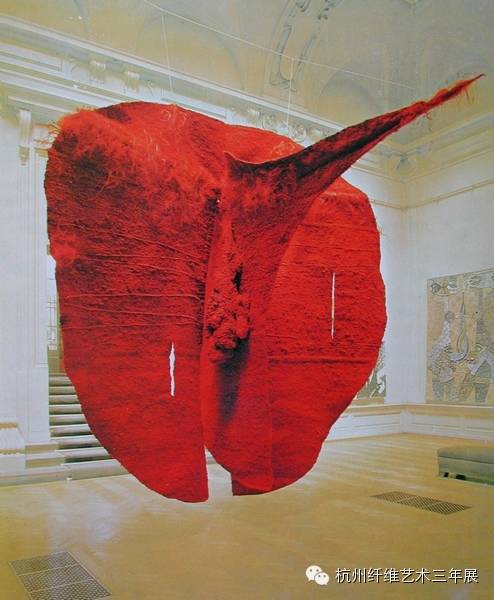

带领母亲走上纤维艺术道路的人是保加利亚功勋艺术家万曼,但是她最尊敬和崇拜的艺术家是波兰纤维女艺术家玛格达莲娜·阿巴康诺维奇。然而母亲的作品中,没有一点阿巴康的影子,阿巴康是最强烈的红或者是最深沉的灰褐和黑,母亲却是纯白的,阿巴康是热烈的,燃起内心的激情,母亲却是沉静的,有一种安抚人心的力量。然而她们如此不同的作品中,却都具有一种深远的张力,这股伟大的力量恰能触动观众内心最深处的那根神经。

我一直在想,人类文明史中,为什么其他一切都是进化发展的,而唯独艺术例外。不用说科学技术特别是从20世纪开始飞速进步,进入21世纪已呈指数型发展,也不用说思想史,一直在曲折中前行,即便是文学史,也是一种积淀。然而艺术不同,二王的书法前无古人,后无来者;范宽的《溪山行旅图》和董源的《潇湘图》成为南北山水的典范;后来的元四家,也仅是突破,而不能说是超越;更不用说今日已经式微甚至消失的以昆曲为代表的戏曲艺术。古希腊的辉煌,即使是文艺复兴,也无法复制。哥特式的教堂,不因“黑暗的中世纪”的标签而失去丝毫光彩。今天的艺术种类太过丰富,可我们不敢断言任何一个新门类的未来。就如鲁迅先生说的:“世上本没有路,走的人多了,也变成了路。”路多了,便出现了弯路。人类的寿命变长了,生活节奏加快了,可是弯路也多了,所以上帝仍是公平的。

[波兰] 玛格达莲娜·阿巴康诺维奇 《红色阿巴康》 1969年

所以我从来不觉得画家的风格就是从具象走向抽象,从写实走向写意,从繁密走向简约。即便如此,也是一种选择,而不是必然。具象与抽象,对母亲来说,从来不是一个问题,只是一种手段。一定要分的话,便是从抽象编结的“抽丝结网”,进入再现自然之“炼石怀景”,继而抒风写意“飘悬凝风”,最后又重返具象之“质物素心”。

那个年代,艺术家没有独立的工作室,母亲早期有很长一段时间是在家中做作品。我记得放学回家一边背课文,一边看母亲在木框中拉线、插纸棍,似乎比我的课文要有趣许多。到壁挂工作室去玩,在庞然大机器旁跳来跳去,这些材料于我而言从来没有打上“艺术”的标签,而是已经融入了我的生活,我的成长。因此,当十一年前母亲的第一本个人画册《素朴之诗》诞生时,我对其中的任何作品都不甚关心,因为已经太过熟悉,却对书名情有独钟。“素朴之诗”,这四个字在我看来平易贴切,是对她作品的诠释,也是对她为人的注释。素是一种纯,朴是一种实。作品如其人,这本身就是一种单纯得可爱的艺术表达。这些白色的纸浆上面没有文字,就如她不善言辞,但是互相编结缠绕,组成无声的淡雅诗歌,低调不张扬,洁白而朴素,温润而亲切。没有惊涛拍岸,如涓涓细流般渗入观者的心田。它们似乎是一个陌生的领域,却又那样熟悉,它们明明是枯萎的纤维,却仿佛被重新注入了生命,这恐怕就是母亲默默执着的力量。

施慧 《老墙》 2003年

母亲始终是一个倾听者,一个认真的从一而终的倾听者,这种倾听的特质也渗透进了她的作品,纸与绳网如一片片耳朵,等待聆听观者的故事。这是一个静谧的世界,你不由产生一种表达的欲望,倾诉自己,而周围静静地倾听着,吸收着,呼吸着,全然不觉中你已成为这个世界的一部分,原本躁乱的心也如这些轻而柔的白云般平静下来。这些倾听的耳朵是如此温柔而细腻,仅靠最原始的方式就解开了观者的心结,成为倾吐的温床,如北欧诸岛的林中小屋,爱琴海岸的纯白教堂,日本寺庙的枯山枯水,让人偃意而舒适,安稳而恬静。没有狂欢会的喧闹、元宵夜的烟火和圣诞节的糖果,这里是一片宁静的海洋,可以听见白沙的呼吸。

施慧 《悬础》 2008年

母亲在生活中绝不是一个敏感的人,年轻时感受不到父亲追求的炽热目光,为人母后察觉不到女儿身体和心理的双重变化。她的敏感,全在作品之中。纸卷间的邂逅,线与铁丝网的依偎,纸浆与绳网的碰撞,竹草与浆液的渗透,它们之间的关系既如水分子的喜怒哀乐般微妙,又似月球表面展示着自然界最宏大的美。

施慧 《本草纲目·1》 2009年

母亲始终为在艺术家与母亲的角色转换中寻找一种平衡而努力。她以超越常人的耐心和宽容,默默陪伴受厌食症困拢的女儿走过十二个年头。在这漫长的岁月中,多少无理取闹,暴躁抑郁,焦虑不安,如暗夜繁星,无以计数,而母亲的爱,如银河,给予这些闪烁不定的纠结与爆发以平静、安详与包容。这银河背后深藏泪水与失望的黑洞,母亲却如她手中的纤维一般一如既往地坚强与坚定。如今,我们终于一起度过了最艰难的日子,母亲多年深锁眉头的脸庞终于浮现出发自内心的笑容。但母亲说,我们还在路上。

是的,生活在路上,艺术也仍在路上。《结》到《假山》,是最初的细腻转为粗扩;从《假山》到《老墙》,是从一种无序到有序;继而《飘》与《凝风》,纵横之间,沉重转化为轻盈,如今的《本草系列》,带着百草的气息与治愈的温润,讲述生命的故事。在《本草纲目》系列中,母亲用书籍和折页的形式,将纸浆与网线代替纸张,晒干的植物代替文字,撰写这本中国古代最权威的药典。2009年,正是我病情最严重的一年,因此,在我看来,《本草》系列中不仅传递着传统中医文化最为精深的内涵和纤维性的解读,更满满地浇注了她对我的希望、信心与期盼,这其中不仅带着女性艺术家的敏感,还深藏了一个母亲的信念。

施慧 《本草纲目·2》 2012年

一直觉得母亲的作品很像芬兰建筑师阿尔瓦·阿尔托的建筑,单纯质朴,宁静致远。或许展示母亲作品最好的场所就是像阿尔瓦的家乡尤瓦斯古拉那样的北欧小镇蓝天下的广袤杉林,阿尔瓦终生做着“森林梦”,母亲也沉浸于她的“纤维梦”中。多年来,这一份理想主义从来没有因为生活上的挫折而被半点削弱,却是更加坚定与坚守,从而成为今天在杭州举办的第一届国际纤维艺术三年展的胆魄与力量。相对于个国际大展而言,母亲的身躯实在太过渺小,而她竟就如此担当起了最重的责任无怨无悔。

梦回莺啭,

摇漾春如线。

不到园林,忘知春色如许?

许嘉